交通文化振興財団 「 京都鉄道博物館 」 11/18頁

交通文化振興財団 「 京都鉄道博物館 」 11/18頁 |

写真を クリック すると大きくなります。

京都鉄道博物館

C5345 は 汽車製造大阪工場 で 1928年 に落成され 梅小路区 に配属されました。 姫路区 、宮原区 、再び 梅小路区 と転じ 1950年 に其の生涯を終えています。 1961年 に動態復元されましたが再び静態となり 交通科学館 を経て 1972年 に 梅小路蒸気機関車館 に保存されました。

京都鉄道博物館

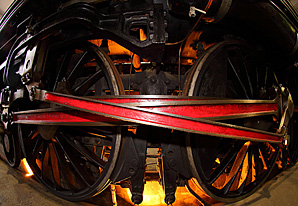

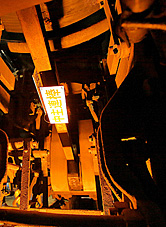

C53 に採用された グレズリー式連動弁装置 は ワルシャート式弁装置 を基本に左右の ピストン弁 の尻棒先端の 連動大テコ および 連動小テコ の働きにより 左右シリンダー の バルブタイミング から差動合成で 中央シリンダー の バルブタイミング を生成する仕組みになっています。

京都鉄道博物館

鋼製客車の出現によって客車の重量が 10% ほど増加し特急列車の速度を維持するには 18900形 (C51) では出力不足であり 1,067mm 軌間で これ以上の輸送力増加に対応するには 3 シリンダー を導入するしかないと考えられましたが 整備の煩わしさから製造は疎か設計すら無くなりました。

京都鉄道博物館

中クランク と 中主連棒 を見ていると数年前に映画で観た 大迫力で駆動する 蒸気船 タイタニック号 の ロッド と クランク の 映像シーン を想起したりしています。 出来ることなら C53 の グレズリー式連動弁装置 をはじめ その他関連装置が実際に駆動しているところを見てみたいと思っています。

京都鉄道博物館

1925年(大14) 3 シリンダー構造 を導入するため 米国 アルコ社 より見本機を少数輸入することになりました。 後に C52 となる 8200 です。 鐵道省正式機で唯一そして日本国有鉄道で最後の外国製蒸機です。 C53 は 此の C52 を解析の上に国産化された 3 シリンダー機 です。

● 京都鉄道博物館 (京都府) ●

Volta

/Proximo

01

/02

/03

/04

/05

/06

/07

/08

/09

/10

11

/12

/13

/14

/15

/16

/17

/18

/19 [工事中]

/20

交通文化振興財団 「 京都鉄道博物館 」 11/18頁

交通文化振興財団 「 京都鉄道博物館 」 11/18頁